農学学位プログラム ― NARO 先端農業技術科学サブプログラム

革新的育種栽培生理システム研究分野

概要

①ゲノム情報を活用した作物新育種法の開発に関する研究

②資源作物や未利用植物の効率的形質改良研究

③核果類育種と育種効率化に関する研究

④果樹における果実の成熟・老化機構、鮮度保持技術に関する研究

⑤花の老化制御機構と品質保持技術に関する研究

⑥根菜類のヘテロシスを活用した高性能品種育成と遺伝学的研究

⑦リンゴ等果樹における大量ゲノムデータの育種への利用に関する研究

⑧露地野菜の安定生産技術開発に関する研究

教員紹介

研究紹介

作物の元になった野生種、100年前の在来品種、近代品種を比べると、その特性が大きく異なることが解ります。現代人の質量ともに豊かな食生活は、育種によって作物を大きく変化させることによってもたらされています。育種は現代の食料生産のまさに縁の下の力持ちなのです。

さて、この育種は、それぞれの作物で個別に行われている育種の取り組みである「育種プログラム」によって担われています。各育種プログラムはどこも育種家の多大な尽力によって支えられていますが、実際にどの程度、作物の改良を進めることができるかは以下の(1)〜(3)によって決まります。

(1) 十分な多様性を含む選抜母集団を作れているか

(2) 選抜母集団からの選抜精度

(3) 育種のサイクル数

実際には、育種による作物の改善速度は上記(1)〜(3)の積に近似します。

研究室では、イネ等自殖性の主要作物で課題となりやすい(1)の抜本的な解決のための新たな循環選抜育種システムの開発、また、ゲノム編集や遺伝資源利用等による新しい対立遺伝子(アリル)の開発・発見と育種利用、(2)を改善できる選抜マーカーの開発と利用、(3)を飛躍的に高めるための高速世代促進システムの開発について、研究を進めています。

さらに、昨今、ゲノム情報の取得にかかるコストが大幅に下がっています。ゲノムが安価に見える時代が到来しています。上記(1)〜(3)のポイントを念頭に置きながら、求められるゲノム領域(実際にはそこに乗っている対立遺伝子)の組合せをどのように効率的に導きだし、さらに実現してゆくのか、我々育種関係者の知恵が試されています。新たな知見、新たな技術開発、さらにそれらの積み重ねによって、世の中は少なからず変わります。やる気のある方の積極的な参加をお待ちしています。

教授

松井 勝弘

博士(農学)

<専門分野>

植物遺伝育種学

<略歴>

・1995年 農林水産省農業研究センター作物開発部・研究員(大麦の品種育成,細胞質雄性不稔性等の研究)

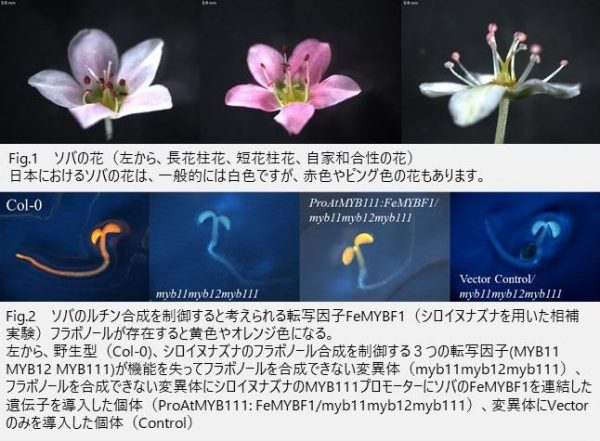

・2000年 農林水産省九州農業試験場(現在の農研機構九州沖縄農業研究センター)・主任研究員(ソバの品種育成、異形花型自家不和合性、フラボノイド合成制御系の研究)

・2008年4月~2009年3月 オーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)Mandy Walker博士のもとで在外研究員

・2016年 農研機構次世代作物開発研究センター畑作物研究領域・上級研究員(ソバの品種育成、異形花型自家不和合性、フラボノイド合成制御系の研究)

・2021年 農研機構作物研究部門作物デザイン研究領域・上級研究員、2024年 農研機構遺伝資源研究センター・ユニット長(ソバ等の資源作物や未利用植物の効率的形質改良研究(研究紹介参照))

研究紹介

ソバ等の資源作物や未利用植物の効率的形質改良研究

私たちは、稲や麦等の主要作物以外の、将来さらに生産が伸びると考えられるソバ等の資源作物の安定多収化や高付加価値化研究、および、現在はほとんど食料として利用されていない未利用植物の形質の改良による栽培化研究を行っています。

ソバは、日本のみならず、世界の広い地域で食されています。また、ソバはフラボノイド系化合物を多く含み、機能性が高い食材としても知られています。特に、フラボノイド系化合物のルチンは、作物の中では、唯一ソバのみが合成できる化合物です。しかし、ソバは湿害に弱くまた収量が天候に大きく左右されるなどの多くの栽培上の問題を抱えています。さらに、ソバは自家不和合性に起因する他植性作物であるため、形質を固定するのが難しいという品種育成の面でも問題があります。

私たちは、遺伝学や栽培学、また分子生物学等のさまざまな技術を組み合わせてこれらの問題の解決を試みております。これまでに、私たちは自家和合性のソバ品種の開発(Fig.1)や、フラボノイド合成制御系で働く遺伝子の同定(Fig.2)を行い、現在、高機能性や難褐変性などの高付加価値品種の開発を他研究機関の研究者らと共に実施中です。

ハトムギは、ハトムギご飯やハトムギ茶などの食品以外に、漢方薬のヨクイニンとしても利用され、また近年はハトムギが有する美白効果から化粧品としても利用されています。しかしハトムギは、育種・栽培研究が遅れている作物の1つで、効率的な品種改良が難しい作物です。そのようなことから、私たちは、効率的に特定の形質を選抜できるDNAマーカーの開発や、品種の特性の維持に有効な形態の遺伝解析を実施しております。

シャクチリソバは、古くは植物の根を薬用として利用されていましたが、現在は、一部、葉などを利用している地域以外はほとんど利用されていません。しかし、シャクチリソバは湿害や病気に強く、またその子実には、ダッタンソバと同様、普通ソバの約100倍のルチンを含むことから、作物としての利用できる可能性が高い植物と考えています。シャクチリソバが作物として利用されていない1番の理由が、その脱粒性です。シャクチリソバの子実は、収穫前にはほとんどすべてが脱落してしまい収穫が非常に難しいです。私たちは、分子遺伝学や遺伝育種学的手法を用いて、難脱粒性のシャクチリソバの開発、またさらにはシャクチリソバの有する耐湿性を普通ソバへ導入する試みを行っております。

研究紹介

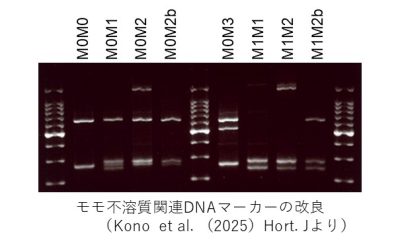

果樹の新品種育成および育種の効率化に関する研究を行っています。具体的には、果樹の新品種を育成することを最終的な目標とし、測定や観測に基づいた表現型の解析、ゲノム情報を利用した分子生物学的手法の開発・改良、生理学的な解析を駆使して、新規有用系統の開発や育種効率化に資する手法の開発に取り組んでいます。果樹新品種の育成は、通常20年近くの年月を要する長期的な事業であり、研究者だけでなく、圃場管理を担当する職員など多くの人々の協力によって成り立っています。私は研究の側面から、果樹育種事業のさらなる効率化や合理化に貢献したいと考えています。

現在取り組んでいる研究としては、果実軟化が遅い不溶質という形質を利用した、日持ち性の向上したモモ新品種育成に関する研究があります。また、これまでに取り組んだ研究として、ブドウべと病抵抗性の圃場抵抗性に関する研究およびDNAマーカーの開発、ブドウマスカット香やカキ甘渋性に関するDNAマーカーの研究などがあります。これらの成果は、新品種開発における早期選抜に役立っています。このほかに、ブドウ「クイーンニーナ」やカキ「麗玉」など、ブドウ3品種、カキ6品種の育成に参画しました。

研究紹介

果樹を中心とした果実の成熟生理・貯蔵・流通に関する研究を行っております。果実の貯蔵性を考える上で、その成熟機構を明らかにすることは必須となります。私は主にエチレンが関するクライマクテリック型果実の成熟・軟化機構について、遺伝子発現解析やゲノム解析を通じて分子レベルでの解明をめざしています。これらの基礎的な情報を基に、果実の特性に応じた貯蔵方法を提案したいと考えています。

現在は貯蔵や流通が難しいモモについて、樹上ではほとんど軟化しない「硬肉モモ」を材料にして果肉の硬さを決める要因等の解明に取り組んでいます。

研究紹介

花の老化制御機構と品質保持技術に関する研究に取り組んでいます。花は種子を作るための器官です。受粉が成功した後、あるいは受粉しなくても咲いてから一定の時間が経つと、植物は積極的に花弁を老化さる仕組みをもっていると考えられています。また、花の寿命は植物種によってさまざまです。花の寿命は植物の生殖戦略と密接に関連していると考えられます。それでは植物はどのようにして花の寿命(老化)を調節しているのでしょうか。

花の日持ちは、産業的な観点からも重要な形質です。消費者は切り花に日持ちの良さを求めています。また、環境負荷の低減と持続可能性の観点からも、花き類の生産・流通過程でのロス削減が課題となっています。そこで、私たちは花の品質保持および流通技術の開発を目指し、分子生物学、植物生理学、生化学的解析を通して花弁の老化機構の解明に取り組んでいます。さらに、これらの基礎的な知見を基に、花の老化を抑制する新規薬剤の開発や保管・輸送技術の開発を進めています。

研究紹介

育種では、理論に基づいた予想通りの目標を達成できることも少なくありませんが、人智がおよばない深淵で不思議な現象も数多く、一筋縄ではいかないことによく遭遇します。また、生態系は絶えず変化を続けていますので、遺伝子型と環境の組合せの最適解を求めるのは至難の業です。多くの調査は、しらみつぶしに試行錯誤を繰り返し、地道な作業に多大な労力や時間を費やしています。育種のような複雑系では、精度よく情報を取得し、かつ、その観測結果をよく吟味することが重要です。私の主な研究テーマは、他植性植物の遺伝資源を活用した多収・病害虫抵抗性品種の開発です。現在は、その効率化を図るために先端技術を活用した測定技術で大規模情報(ゲノム、センシング、フェノタイピング)の取得やコンピュータプログラミングを利用した遺伝・統計解析、家系分析などに力を入れて取り組んでいます。

21世紀に農作物は、これまでの食用、衣料用、建築用だけでなく、医療用、エネルギー用の原料としても幅広く活用され、重要性が増すことが期待されます。地域に適した品種や栽培法の開発が、小麦の「農林10号」やりんごの「ふじ」のように大きなイノベーションの創出に繋がって行くかもしれません。農業技術の開発を通じ、人類の新しい可能性を切り拓きましょう。

研究紹介

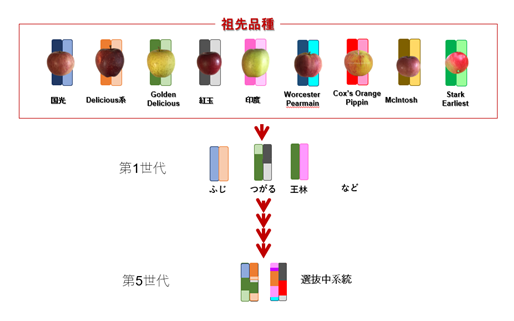

近年の遺伝研究は、次世代シーケンス技術の発展により、過去に類を見ないスピードで進展しています。自分自身の全ゲノム配列を取得することも可能となった今、吐き出される大量のデータをどう活用し、生かしていくかが研究の成否を決めます。従来の遺伝解析技術に、これらの大量データや新技術を加えながら、リンゴを主体としたバラ科果樹のゲノム解析を行い、育種に繋げる研究を行っています。

国内のリンゴ育種は限られた祖先品種に由来しています。そこでこれらの染色体(DNA)が新品種にどのように遺伝していったのかを追跡し、さらに、新品種に受け継がれた優秀な性質(日持ち性、蜜入り、難果肉褐変性など)と染色体部位とを比較することで、祖先品種のどの染色体が、優秀な性質を制御しているのかを明らかにできます。これにより、優良性質を受け継いだ実生を結実前の幼苗段階で選抜できる可能性が高まります。「遺伝」「新しいこと」が大好きな方のご連絡をお待ちしております。

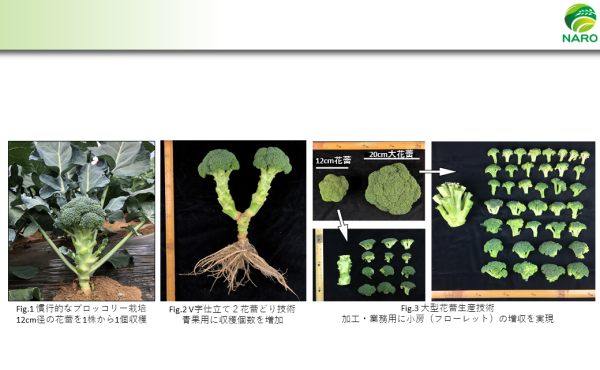

研究紹介

ブロッコリーは栄養価の高い緑黄色野菜として人気が高く、国内での生産量が急速に増加しています。2026年には、1974年のバレイショ以来となる15品目目の指定野菜に昇格し、今後ますますの生産拡大が期待されています。一方で、冷凍ブロッコリーについては輸入品にほぼ独占されており、その量はブロッコリー国内消費量全体の約1/3に相当します(2022統計情報)。主に加工・業務用途としての冷凍野菜の需要は今後も拡大すると見込まれています。そこで、冷凍ブロッコリーの国産シェア獲得を目的として、ブロッコリーの増収や、生産コストを低減する栽培技術の開発、冷凍加工方法の高度化などの研究を実施しています。そのような社会実装を念頭においた技術開発に加え、今後は、分子遺伝学的なアプローチからブロッコリーの生理現象や形態形成に関する基礎的な研究にも力をいれたいと考えています。また、ブロッコリーに限らず、学生の受け入れを通じて、様々な野菜品目の研究を展開していきたいと思います。野菜に関する研究で学位取得をお考えであれば、お気軽にご相談いただければと思います。