農学学位プログラム ― NARO 先端農業技術科学サブプログラム

①畜産物の品質・官能特性・消費者受容の評価と改善に関する研究

②家畜生産における植物-微生物-動物各界の役割と相互作用の探究

③環境と調和した持続可能な畜産システムの構築に関する研究

畜産の目的は畜産物を得ることであり、家畜の主要な生産物は食べものとしての畜産物です。よって、畜産物を対象とした研究は、畜産研究において極めて中核的な部分であると言えます。産業において収益を高くするためには「安く作る」「高く売る」の2つの方法がありますが、このうち「食べものとしての畜産物の価値を高め、高く売れるようにする」ことを目的とした研究を行っています。用いている研究手法は畜産物の理化学的な分析、分析型官能評価を用いた官能特性の分析、消費者を対象とした嗜好調査やアンケートが中心で、これらを活用し、「食べものとして価値が高い畜産物とはどのような品質であるか」の解明や評価技術の開発のほか、遺伝的改良および飼養技術の分野と連携した品質向上技術の開発にも取り組んでいます。付加価値の高い家畜生産技術の研究にあたっては、畜産物という出口を意識した分野横断的な手法の活用が必要不可欠という立場からの研究を進めていきます。

博士(農学)

<専門分野と略歴> 理論、基礎、応用、ゲノム・細胞・組織・個体レベル、ラボ・フィールドワーク、バイオインフォマティクス、高度機器分析、分子生物学的手法に取り組みながら、多様な研究を実施することを心がけています。

私の専門分野や略歴は変化しています。学生のみなさんとの共創活動の中でも自身のアップデートを目指します。以下の科学技術振興機構がサービス提供するresearchmapサイトにおいて、これまでの専門分野、略歴、委員歴、研究成果等に関する最新情報を提供しておりますのでご覧ください。

tohno.masanori288naro.go.jp

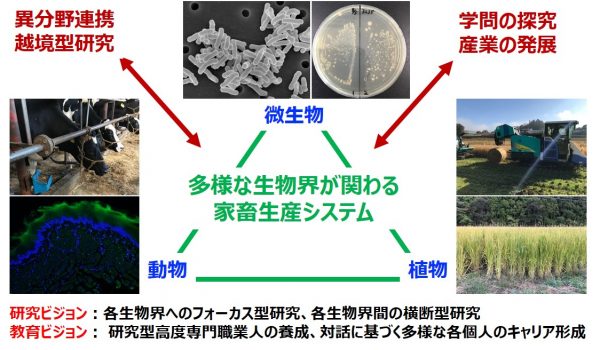

【研究ビジョン】 家畜生産システムを構成する「植物」「微生物」「動物」の各生物界を統合的に理解するため、①各生物界へのフォーカス型研究、②各生物界間の横断型研究、の2点を重視します。 研究キーワードは①植物分野(飼料作物、自給飼料、未利用資源、バイオスティミュラント)、②微生物分野(微生物ゲノム、メタゲノム、環境微生物、微生物ダークマター、遺伝資源、腸内細菌、乳酸菌、プロバイオティクス、プレバイオティクス、酪酸菌、カビ、酵母、発酵、腐敗、有用物質生産)、③動物分野(家畜ゲノム、栄養生理、消化管生理、免疫、家畜飼養)です。 新領域や新発想にも挑戦します(多様な研究テーマから生まれる気づき、融合、越境を期待します。私で対応できない課題は、他教員の紹介や連携活動もできます)。畜産学分野以外を背景に持つ方との共創や連携も期待し、畜産学に加えてご希望の分野への成果還元も目指します。

【教育ビジョン】 家畜生産システムに携わる高度な専門性と洞察力に富む研究型高度専門職業人の養成を目指します。研究テーマの決定にあたっては、学生自身のユニークで斬新なアイデア、解決したい課題、叶えたい未来、ご所属先の事業内容を配慮します。「働きながら学ぶ」など、各個人の多様なライフステージ・ライフロールを考えながら、キャリア形成に繋げることが最重要です。入念な相互理解と準備醸成のため、入学前に早めにご連絡いただければ相談にのることができます。

博士(農学)

<専門分野>

畜産環境学、ライフサイクルアセスメント (LCA)、環境影響評価

<略歴>

筑波大学大学院修士課程環境科学研究科修了。京都大学にて博士(農学)取得。

農林水産省畜産試験場研究員、農研機構畜産草地研究所主任研究員等を経て、現在農研機構畜産研究部門スマート畜産施設グループ長。

発表論文等はResearchmapも参照ください。https://researchmap.jp/read0208659

ogino.akifumi543naro.go.jp

畜産における温室効果ガスの削減、物質循環など、環境と調和した畜産をテーマに研究を行っています。

畜産システムは、一つの畜種の中でも飼料、飼養方法、ふん尿処理などが多様であるため、システム間で環境への影響にはかなり差異があります。また、それぞれのプロセスについて、温室効果ガス等の環境負荷を低減する技術も開発されてきています。そこで、ライフサイクルアセスメント (LCA)等の手法を用いて様々な畜産システムや環境負荷低減技術の導入効果を評価することで、環境負荷の小さい家畜生産システムを明らかにしていきます。これまで、たんぱく質含量を下げた飼料を給与する養豚やエコフィード生産等の環境負荷低減効果を明らかにしてきました。また、タイやベトナムでも現地の研究者と協力してそれぞれの肉牛システムのLCA評価を行いました。さらに、環境影響に加え、経済性や社会性も合わせて畜産システムの持続可能性を評価する研究にも取り組みたいと考えています。環境調和型の畜産、持続可能な畜産に関する研究に興味がある方はご連絡ください。