農学学位プログラム ― NARO 先端農業技術科学サブプログラム

①ゲノム情報の育種利用に向けた種間比較解析、分子進化研究

②統計モデリングを用いた病虫害発生予測システムの構築に関する研究

③ICT・RTを活用した農業生産支援技術に関する研究

④リモートセンシングや画像認識技術の農業応用に関する研究

⑤LC-MS/MSを用いた高度分析の農業研究への応用に関する研究

⑥生物遺伝資源の長期保存技術としての超低温保存法に関する研究

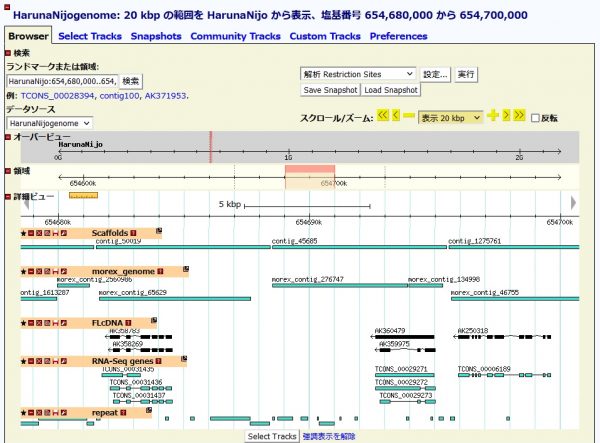

イネ科植物を中心に、ゲノム情報や次世代シーケンス(NGS)情報を用いた種間比較解析から、分子進化研究や育種研究を行っております。昨今、NGS技術が躍進し、容易にゲノム・遺伝子情報を取得できるため、生物学における情報解析が必須となっています。データ量が膨大なゲノム情報を、特に育種現場で活用するには適切なデータ整理と有用情報の抽出が不可欠です。そこで、これらのデータの解析に加えて、情報基盤やデータベースの構築を行っています。

これまでに様々なデータベースの開発を行い(RAP-DB(イネ)、bex-db(オオムギ)など)、ゲノム情報や遺伝子情報を公開しました。また、様々な品種間多型マーカーを開発し、多くの研究者や育種家と連携してQTL解析やゲノムワイド連関解析行いました。データ量が膨大なゲノム情報解析は、実験を主体的に行う研究者にとって大変難しいように思われますが、私自身も博士課程から情報解析分野に足を踏み入れた元実験研究者です。新たな知見を様々な情報から読み解く興味とやる気がある方はお気軽にご連絡ください。

作物生産現場では数多くの病害虫が発生し、その被害は甚大なものになります。しかし、消費者の嗜好の変化やSDGs等の社会要求の高まりを受けて、従来行ってきた化学合成農薬に頼った病害虫防除が難しい場面も増えてきています。そこで、病害虫の発生しにくい栽培法や圃場の環境条件の制御等といった耕種的防除技術や天敵等を用いた生物的防除技術の開発などが重要となります。しかし、これらの技術は化学農薬に比べると効果がマイルドであったり、技術導入のタイミングをシビアに合わせなければならない、といった問題が発生しやすくなります。そこで、統計モデリング等の予測モデルを構築し、これによる最適な防除戦略の検討が重要となります。

私が取り扱ってきた問題は施設栽培での重要害虫であるアブラムシ類の天敵として用いられているアブラバチ類の最適防除戦略、ネギ黒腐菌核病の総合的防除管理技術の検討、サツマイモ基腐病の発生についての疫学的解析など様々です。ご興味のある方はぜひ一度ご連絡ください。

高解像度のコンパクトデジカメやスマートフォンカメラ、アクションカメラ、ドローン空撮などの利用が身近になった時代、これらを、農業生産あるいは農業研究に応用する試みや利用したいという要望は増えいます。従来のリモートセンシングにおける画像解析に加え、近年発展している画像認識技術は,農業分野でこれからますます活用が進み、スマート農業の中核をなす技術になると見込んでいます。

このような背景のもと、画像解析や画像認識技術の農業応用に関する研究を行っています。ディープラーニングにより画像から作物の病害を認識する、害虫を判別する、形質を評価する、あるいはドローンで広大な圃場を撮影し、画像解析により作物の生育診断を行うなど、画像を活用するものであれば分野を問わず研究開発を行っています。対象も圃場作物だけではなく土壌、動物、果樹など幅広く扱います。画像データの農業応用に関連した研究で学位取得をお考えの方ご連絡お待ちしています。

分析技術から農業に寄与することを研究しております。農業分野におきましては、健康機能性物質、リスク管理すべき有害化学物質、病虫害や環境に対するストレス応答物質など、農作物の品質や農業現象を評価する上で化学物質の分析が必要となる場面が多々あります。農業分野における分析は、環境による変動が大きく、広い圃場での試験を複数箇所、さらには複数年度反復実施することが必要となることが多く、またサンプル量が莫大となるとことが多いため、農業に対応できる分析技術者のニーズは高いです。

これまで、具体的分析物質を特定したターゲット分析を中心に、微量、夾雑物質が多数含まれ十分に分離ができない、あるいは、通常の検出器で検出できないなどの問題を解決し、分析困難、且つ有用な物質(桑葉に含まれ食後血糖値を抑制する1デオキシノジリマイシン、米に含まれスーパービタミンEとも呼ばれるトコトリエノール等)の新規分析法や分取法を確立し、品種や生産管理技術の開発に携わり、新規食品の開発を成功させてきました。

分析技術者はどの分野でも重宝されますが、農業分野でニーズが高いですが、実際に対応できる研究者は少ないですので、化学物質から農業を眺めることにご興味がある方を歓迎いたします。

生物資源の超低温保存技術について研究しています。近年のゲノム編集技術によって戦略的生物資源は、その質・量ともに急速に増加を遂げています。また、高度な生命科学研究の基盤は、生物資源の品質と多様性が鍵となっています。このような社会的状況を背景として、生物資源の超低温保存による資源管理強化は世界各国に共通した最優先課題となっています。私はこれまで、超低温保存における「ガラス化処理の最適解」を探索する戦略的な研究を展開してきました。

筑波大学では、

1.超低温保存の可否を決定する細胞の状態や超低温保存処理に対する細胞の様々な挙動を細胞生物学・形態学、熱物性学の観点から解析し、生物種ごとの基礎的知見から汎用的に保存する技術を開発する。

2.研究対象を可視化する「生物資源の高度な計測技術」を創造する。

3.農業から遺伝学・生物学・医学・工学・食品科学にわたる「学際融合的な生物資源管理の先端的研究」を展開する。

以上3つの研究を推進し、国際的な研究成果を挙げ、学術的な評価を高めることを目指します。革新的生産品質管理システム研究分野においては、工学的手法や農学的視点を組み合わせた実践的な研究を行います。新しい保存技術開発や生産品質管理に興味とやる気がある方はお気軽にご連絡ください。